导读:很多企业把贴片加工的单价砍到分厘之间,却在项目结束后发现总体成本并不便宜:打样拖期、反复改板、工程沟通失真、仓库积压、返修报废……这些看不见的“漏点”,才是真正把预算掏空的黑洞。要想把钱花在刀刃上,必须把隐性成本一一揪出来,并用制度化的方法把它们关在门外。

隐性成本首先潜伏在设计与制造的缝隙里。DFM缺失会让拼板、走线、焊盘尺寸、过孔防焊等细节与工艺窗口错位,导致首件反复、炉温调不稳、虚焊连焊频发;每一次返工都在烧时间与良率。解决之道是把DFM评审前置到立项阶段,让拼板方式、可测试点、器件朝向与可制造余量在Gerber输出前定稿,用标准库和过往不良库做“反例校对”,让首件就落在可量产的轨道上。

隐性成本其次来自来料质量的不确定。纸面上“同料号等同”,到产线上却可能是封装、批次、湿敏等级、翘曲度的细微差异,进而触发抛料、炉后偏位、POGO不导通等连锁反应;而每一次上线退线、烘烤重贴,都是人力与交期的无形损耗。要避开这类暗礁,需要把IQC抽检从“合格/不合格”升级为“参数画像”,把湿敏、批次、供应商表现与不良代码在MES里做全量关联,建立可替代料白名单与上机前的工艺风险评分,让“能不能上”“先上哪条线”成为数据决策。

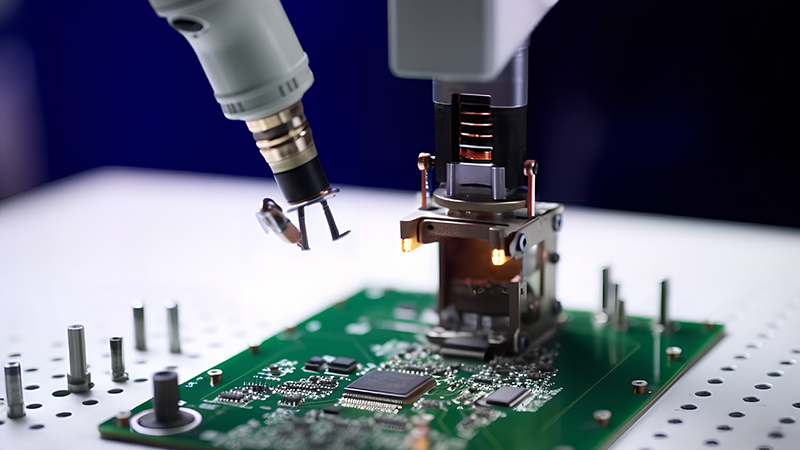

隐性成本还埋在产线节拍与换线之间。频繁插单、工程文件更新不透明、钢网共用策略不清晰,都让准备时间无限拉长,机器在“等钢网、等物料、等确认”的空转里默默吞噬毛利。应对办法是把工序参数与工装治具做成模块化资产:程序模板、炉温配方族、SPI/AOI阈值层级化管理,测试治具采用通用底座+可换针板;在排产上实施“快线做试产、稳线做量产”的双轨节奏,并以滚动计划+看板拉动控制插单窗口,把等待压缩成标准化的几分钟。

隐性成本同样发生在“看起来很便宜”的选择里。错误的钢网开口、过度节省的焊膏与清洗、把飞针测试当成长期方案、把功能测试拖到出货前一刻,都可能让后段返修呈几何倍数增长;而返修不仅是人工,还是板面二次热冲击与产品一致性的不可逆伤害。更优的做法是:首样阶段严格限偏与放大样本,把关键器件开窗与工艺窗口做成受控实验,尽早从飞针过渡到ICT/功能测试的组合,必要时引入选择性波峰焊、点胶防错与治具级Poka-Yoke,从源头减少“救火式”成本。

隐性成本也藏在财务科目之外。错过节点的机会成本、跨部门沟通的重叠劳动、版本管理混乱导致的错贴错测、无追溯条码引发的“全量重检”,这些在账面没有单价,却能轻易吞掉一个项目的利润。破解的钥匙在于“数据即工艺”:用条码贯穿批次、工序与测试,用异常自动停线与原因码闭环,用ECN驱动SOP与程序同步更新,用SPC和CPK把“感觉还行”变成“证据确凿的稳定”。

隐性成本的“终极形态”是信息不透明。客户只看到每片的加工价,却看不到影响总拥有成本(TCO)的交期兑现率、一次通过率、批次一致性和返修曲线;供应链只盯物料单价,却忽视了账期与备货带来的资金占用。把这些指标放到同一张“项目健康看板”上,用阶段评审与里程碑验收绑定质量与交期承诺,才能让每个决策都站在全局最优而非局部最省的立场上。

结语:控制贴片加工的隐性成本,不是简单地把“加工价谈下来”,而是让设计、物料、工艺、排产、测试与数据闭环形成一支合拍的乐队,演奏出稳定且高效的节奏。如果你希望把上面的做法真正落在你的项目现场,欢迎与左轩电子合作。我们扎根青岛,提供涵盖DFM/DFT评审、快线试产与稳线量产双轨排产、物料白名单与MSD全流程管理、MES可追溯与SPC控制、治具平台化与透明报价的系统方案,用一次从打样到量产的协同,帮你把看不见的成本挡在门外,把可计算的价值留在产线上。

服务热线

在线咨询

扫码添加微信